こんにちは。やえがし(@yegs_)です。

ぼくはこれまでたくさんの本を読んで、それをまとめてきました。

でもあることに気づいたんですよね。

それは、

ということ。

ぼくはもっぱらビジネス書が好きなので、読む本もそれに偏ってしまいがち。

それが悪いことではないと思うし、実際にビジネス書からは沢山のことを学びました。

ただ改めて自分を見つめ直すと、「薄っぺらい人間だな」と思ったりするんですよね。

おそらくそれは、今まで古典だったり歴史的名著だったりを読んでこなかったから。

いやそう信じたい。本を読んで行動に起こせばどうにかなると信じたい。

そんなわけで、今まで読んだことのないジャンルに挑戦することにしました。

ただ何を読んだらいいのか分からない。手当たり次第に読んでいくような時間もない。

しかし、そんなぼくにぴったりの雑誌がありました。

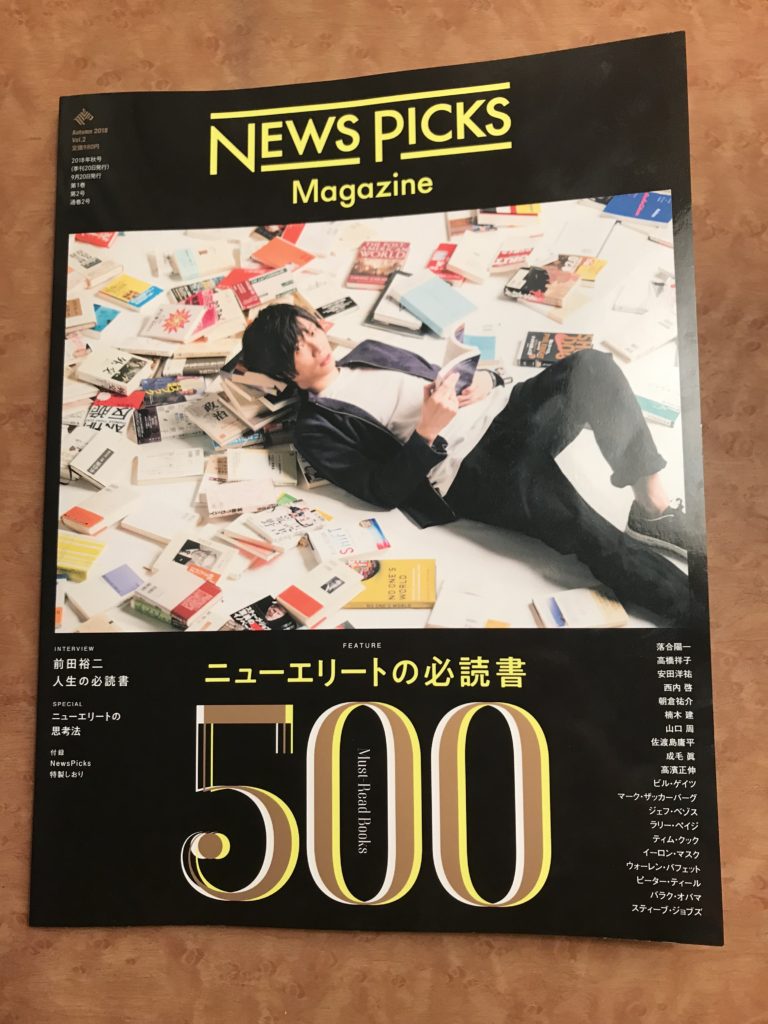

それがこちら。

NewsPicksが年4回のペースで出している雑誌「NewsPicks Magazine」です。

つい先日に新刊が発売されたんですけど、そのメインとなっているのが「ニューエリートの必読書500」という特集。

この特集はあらゆる分野でのニューエリートが、これまでの人生でどんな本に触れてきたのかを紹介するというもの。

もう完全にぼくのための特集ですよ。NewsPicksさんありがとう。

そこで今回は、それぞれの分野で読みたくなった本をピックアップして紹介します。

Contents

- テクノロジー|幸せな未来は「ゲーム」が創る

- 生命科学|遺伝子 親密なる人類史

- 経済学|ファスト&スロー

- シェアリングエコノミー|シェア

- マーケティング|プラットフォーム革命

- 人事・HR|モチベーション3.0

- 統計学|この世で一番おもしろい統計学

- ファイナンス|ざっくり分かるファイナンス

- 経営|ビジネスモデルの教科書

- 日本経済史|日本の経済統制

- 英語|slide:ology

- 法律|パクリ経済

- アート|鑑賞のための西洋美術史入門

- クリエイティブ|偉大な風景カメラマンが教える写真の撮り方

- 文学|読んでいない本について堂々と語る方法

- SF|悪魔のいる天国

- 教育|藤原和博の必ず食える1%になる方法

- 【おすすめ】本を読むなら「Prime Student」が最強

テクノロジー|幸せな未来は「ゲーム」が創る

カリフォルニアにあるシンクタンクITIFのディレクターを務める、ゲームデザイナーのジェイン・マクゴニガルの著作。

ゲームデザイン技術をポジティブに利用することによって、コミュニケーション、教育、政治、環境破壊、資源枯渇などの問題をどう解決できるかが記されている。

生命科学|遺伝子 親密なる人類史

本書はいわば、世界的ベストセラー『サピエンス全史』の遺伝子版で、ビル・ゲイツも絶賛したといわれる名著です。

遺伝子研究の歴史から未来までを網羅的に把握するのに最適な書。

上下巻ありますが、遺伝子に関する知識がない人でもスムーズに読めます。

経済学|ファスト&スロー

02年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン教授の書。

人が判断を誤るパターンや理由を、行動経済学や認知心理学的実験を使って解明している。

幸福の感じ方から投資家・起業家の心理まで、合理的に正しい判断を行っているか、設問はそれを意識するきっかけとなる。

シェアリングエコノミー|シェア

社会人となって2年目、「シェア」という言葉が日本ではまだ耳慣れなかった当時に読んで、私のバイブルとなった書です。

海外ではAirbnbが登場して以降、シェアリングエコノミーが急速に広まっていきましたが、その背景になにがあったのか、多角的な視点で紐解かれています。

マーケティング|プラットフォーム革命

買い手と売り手をつなぎ、相互に恩恵をもたらすプラットフォーム・ビジネスが、経済社会を支配しつつある。

Google、Apple、Facebook、Amazon、Uber、Airbnbといったプラットフォーム企業は、どのように生まれ、何が成否を分けるのか。

プラットフォームを構築する専門家が豊富な事例と経験に基づき、解説する。

人事・HR|モチベーション3.0

「成果を出したら、ボーナスを与える」といった交換条件つき報酬の動機づけはもはや機能しなくなっている。

新しい時代のモチベーションの源泉となるものは何か。

著者は「自律性」「熟達」「目的」がその要因として機能すると説く。

古い価値観を引きずるリーダーの意識改革に役立つ書。

統計学|この世で一番おもしろい統計学

統計学の一番のキモは、目の前のデータを集計したり平均を取ったりすることではなく、データの背後に潜む仕組みや法則を推測すること。

多くのビジネスパーソンがわかっていないこの点を、マンガ(日本人好みの絵柄ではないが)と図解を使ってわかりやすく解説する。入門書の中では一番よくできている。

ファイナンス|ざっくり分かるファイナンス

ベンチャー企業を実際に経営してみて、ファイナンス的なものの考え方の重要性を感じ始めた時に手に取ったのがこの本。本当に「ざっくり」した内容だが、ざっくりでいいと思う。

「ファイナンスの大まかな方向性って、要はこういうことだよね」ということを理解するには十分。

経営|ビジネスモデルの教科書

著者の今枝さんはとにかく聡明な人。

経営戦略構想力の中核は、ある儲かるロジックをパターンとして認識する力ですが、そう簡単に言葉では記述できない。

これを31個のパターンとして抽出し、読者に理解させるということをやってのけた。

これは素晴らしいパターン認識=型稽古の教科書です。

日本経済史|日本の経済統制

昭和戦後の歴史を学ぶうえではその歴史的前提となる戦時統制に対する理解が不可欠。

いわゆる「1940年体制」論(戦後昭和の日本経済の枠組みは、1940年頃の戦時統制期に培われた仕組みを基礎としているとする言説)は、この本の論説の焼き直しにすぎない。

キャッチーな筋書きとして歴史を捉えるのではなく、史料に基づいて歴史を把握することの大切さを痛感させてくれる名著。

英語|slide:ology

効果的なプレゼンとスライドの作り方を指南した本。

「文字が多くて読みきれない」など陥りがちなミスを排し、世界基準のプレゼン技術を身につけたい人にお薦め。

筆者はアル・ゴア元米国副大統領の『不都合な現実』のプレゼン資料を製作したことでも知られる。

法律|パクリ経済

クリエイターの権利を守るものである著作権。

ところが法学者である著者によれば、レシピやファッションなど著作権で守られていない分野の方が創造性が活発だという。

「パクリを認める代わりに使用料を払う」など、経済活性化とクリエイターの権利保護を両立するためのルールを提示している。

アート|鑑賞のための西洋美術史入門

いきなり美術館を訪れても、多くの作品の中から自分が惹かれるものを見つけるのは難しい。

まず本書のような入門書で美術史の流れを知ると、自身が惹かれる時代や作家などがわかってくる。

それを足がかりに、画集を購入したり、企画展に足を運んだり、美術の世界を広げていくといい。

クリエイティブ|偉大な風景カメラマンが教える写真の撮り方

これはヤバい本です。

プロっぽい写真を撮るための構図、撮り方などがビジュアルと共にわかりやすく解説されています。

この本に触れると、クリエイティブに触れるときの解像度がめちゃくちゃ高まります。手元にあると何かと便利な1冊です。

文学|読んでいない本について堂々と語る方法

ふざけた題名だが、「本を読むとはどういうことか」「既読と未読の違いはどこにあるか」などについて真剣に論じた書。

SF|悪魔のいる天国

特にこの本だけがいいというわけではなく、星新一はどれも素晴らしい。

彼は独特のオチのある短編小説を”ショート・ショート”と名づけて生涯で1000編以上発表しました。

彼の作品を丁寧に読み返している人によれば、彼の描いた世界も現在ではかなり現実のものになっているそうです。アイデアの宝庫ですよ。

教育|藤原和博の必ず食える1%になる方法

リクルートから公立中学の校長へ転身し、複数のキャリアを築く著者が、普通の子が生き抜くための方法を示す。100人に1人のレアな人間になれば食べていける。

100人に1人の技を3つ持てば、100万人に1人にも成り得ると説く。

「複数の強みを掛け合わせることが重要なんです。」

【おすすめ】本を読むなら「Prime Student」が最強

本を読むなら「Prime Student」に登録することをおすすめします。

- 対象の本、漫画、雑誌などが読み放題

- 対象の映画も見放題。おまけに100万曲以上が聴き放題

- 本を購入すると注文金額の10%のポイントがもらえる

- お急ぎ便がいつでも無料で使い放題

- ほかにも特典がついて、たったの200円/月

なんと無料で6ヶ月間利用できるので、お試しで使ってみるとお得です。

それに今なら登録するだけで、2000円分のクーポンがもらえるのでぜひ。